在饮用水净化领域,超滤技术凭借其独特的过滤原理和安全性能,成为许多家庭和企业的首选。而矿泉水作为常见的饮用水,虽本身含有天然矿物质,但在开采、运输和储存过程中,仍可能混入杂质。不少人好奇,超滤技术究竟能过滤矿泉水中的哪些物质?本文将您详细介绍超滤可以过滤矿泉水中哪些东西相关内容。

一、超滤技术的过滤原理

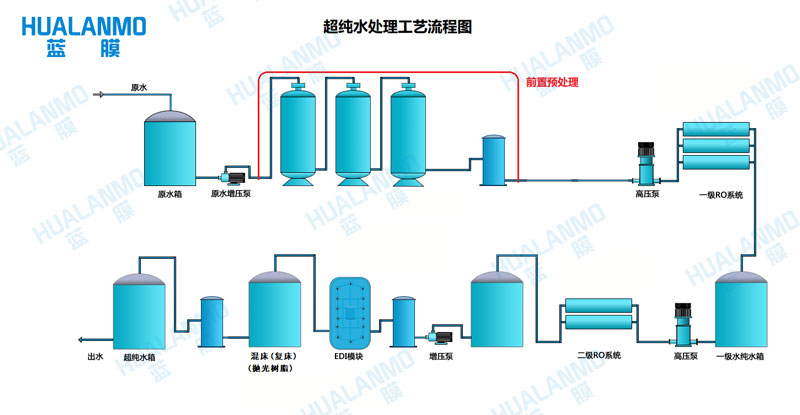

要了解超滤对矿泉水的过滤效果,先需要明确其核心工作机制。超滤技术属于膜分离技术的一种,关键在于其使用的超滤膜,这种膜的孔径通常在0.01-0.1微米之间,相当于头发丝直径的千分之一。它的过滤逻辑并非“吸附”,而是通过“物理筛分”:当矿泉水通过超滤膜时,膜上的微小孔径会允许水分子、小分子矿物质等体积较小的物质通过,同时拦截体积大于孔径的杂质,从而实现水质净化。

与反渗透技术不同,超滤膜的孔径不会拦截矿泉水中原有的天然矿物质(如钾、钙、镁等,其分子直径远小于0.01微米),这也是超滤技术在保留水中有益矿物质方面的核心优势。但也正因为孔径大于反渗透膜,它对某些小分子污染物的过滤能力有限,这一点需要结合矿泉水的实际杂质类型具体分析。

二、超滤对矿泉水中这些物质的过滤效果

矿泉水的杂质主要分为“微生物类”“悬浮颗粒物类”“胶体类”和“部分大分子有机物”,结合超滤膜的孔径特性,其对这些物质的过滤能力有明确的实测依据,以下分类说明:

1.微生物类:几乎100%拦截,解决矿泉水的微生物污染风险

矿泉水在天然环境中可能存在天然微生物,若开采后储存不当,还可能滋生细菌、霉菌等。而超滤膜的孔径远小于常见微生物的体积,因此能实现对微生物的高效拦截。

合格的超滤系统对矿泉水中的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌等常见致病菌的去除率可达99.99%以上,对霉菌、酵母菌的去除率也能达到99%。这一点对储存时间较长的矿泉水非常重要,即使矿泉水开封后接触空气,或储存容器清洁不到位,超滤也能有效阻断微生物污染,避免饮用后引发肠胃不适。

2.悬浮颗粒物:完全过滤,告别矿泉水的“浑浊感”

部分矿泉水在运输过程中,若包装出现微小破损,可能混入空气中的灰尘、泥沙等悬浮颗粒物;天然矿泉水中也可能含有微量的天然沉淀物。这些悬浮颗粒物的直径通常在1微米以上,远超超滤膜的孔径,因此能被完全拦截。

实际使用中,若矿泉水出现轻微浑浊,经过超滤过滤后,水质会恢复清澈透明。需要注意的是,矿泉水加热后产生的“水垢”属于溶解状态的矿物质,并非悬浮颗粒物,超滤无法过滤,但这并非缺陷,因为水垢本身不影响健康,且正是矿泉水富含矿物质的体现。

3.胶体类物质:高效去除,避免水质“发黏”或“有异味”

天然矿泉水中可能含有胶体类物质,如黏土胶体、腐殖质胶体等。这些物质的直径多在0.001-1微米之间,其中直径大于0.01微米的胶体能被超滤膜有效拦截;即使是直径接近0.01微米的细小胶体,超滤膜也能通过“吸附+筛分”的双重作用,实现80%以上的去除率。

胶体类物质对饮用水的影响主要体现在感官上:若矿泉水中胶体含量较高,可能会让水质感觉“发黏”,或带有轻微的土腥味、腐殖味。经过超滤过滤后,这些感官问题会明显改善,同时也能减少胶体对人体消化系统的潜在刺激。

4.部分大分子有机物:选择性过滤,降低潜在风险

矿泉水中的有机物主要来源于天然环境或人为污染。其中,大分子有机物的分子体积通常大于超滤膜的孔径,能被有效过滤;而小分子有机物因分子体积过小,超滤膜无法拦截。

从实际应用来看,矿泉水中的天然大分子有机物虽无明确毒性,但过量摄入可能影响水质口感,且可能与水中的金属离子结合形成有害物质。超滤对这类物质的去除率可达70%-90%,能在保留有益矿物质的同时,降低潜在的健康风险。需要特别说明的是,若矿泉水存在明确的人为有机物污染,仅靠超滤无法完全解决,需结合其他净化技术。

超滤技术对矿泉水的过滤作用集中在“去除有害杂质、保留有益矿物质”上:能高效拦截微生物、悬浮颗粒物、大部分胶体和大分子有机物,解决矿泉水在储存、运输中的污染风险,同时不破坏其天然的矿物质成分。如果您想了解更多超滤可以过滤矿泉水中哪些东西相关的资讯,欢迎随时在本网站留言或来电咨询相关资讯!感谢您认真阅读!

本文由蓝创沃特(www.lancunwater.com)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!

可能您还想了解: