在自来水厂的常规处理流程中,过滤与消毒是地表水净化的关键环节。不少人误以为过滤后水质已足够洁净,无需再进行消毒处理,甚至认为二者可以相互替代。但事实上,过滤与消毒在净化逻辑、处理目标和安全价值上存在本质差异,前者无法替代后者。本文将为您详细介绍地表水过滤能与消毒二者的核心区别相关内容。

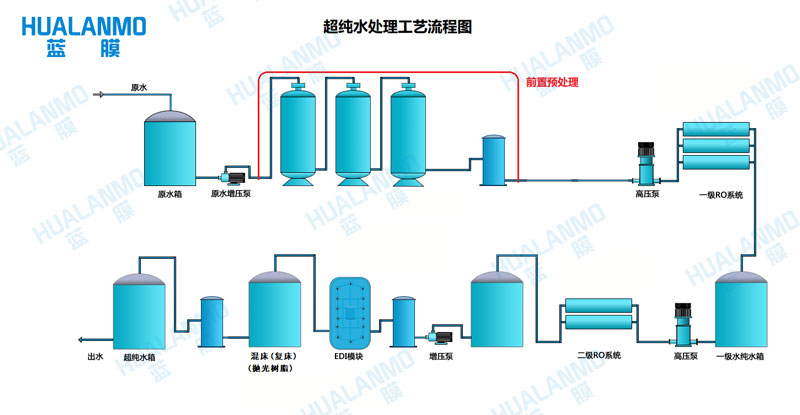

过滤是地表水净化的“物理清洁”环节,核心目标是去除水中的可见杂质与悬浮污染物。作为“混凝—沉淀—过滤—消毒”常规工艺的关键一步,过滤主要通过粒状滤料的机械筛分、黏附作用,截留沉淀后残留的细微颗粒、胶体物质及部分有机物。无论是慢速砂滤依靠滤料表面形成的生物膜吸附杂质,还是快速砂滤通过多层滤料快速截留颗粒,其核心原理都是“物理阻隔”,仅针对粒径大于滤孔的物质进行分离。

优质的过滤工艺能去除95%以上的污染物,使出水浊度控制在0.3~1NTU之间,同时可降低98%-99%的细菌含量。但过滤的局限性十分明显:对于直径仅几十纳米的病毒、孢子类微生物,滤料无法有效截留;被包裹在胶体颗粒内部的致病菌也能轻易穿透滤层,更无法去除溶于水的有害微生物。就像用筛子过滤沙子,能挡住石块却拦不住粉尘,过滤后的水看似清澈,实则可能暗藏健康隐患。

消毒则是地表水安全的“杀菌屏障”,核心任务是杀灭致病微生物,切断介水传染病传播路径。这一环节通常在过滤后进行,因为清澈的水质能避免悬浮颗粒遮挡消毒剂,大幅提升杀菌效率。目前主流的消毒方式各有侧重:氯消毒通过生成次氯酸穿透细菌细胞壁,破坏酶系统使其死亡,且能留存余氯防止管网二次污染;臭氧消毒杀菌能力更强,但无持续消毒效果;紫外线消毒则通过破坏微生物DNA实现灭活,却无法应对后续污染。

消毒的不可替代性在历史上早已得到验证。19世纪末,氯消毒技术未普及前,霍乱、伤寒等介水传染病频繁爆发;而当消毒成为水处理标配后,这类疾病的发病率大幅下降。即使是过滤效果极佳的系统,若省去消毒环节,仍存在重大风险。

从工艺定位与安全标准来看,过滤与消毒是“分工协作”的关系,而非替代关系。过滤为消毒创造条件:通过降低浊度,让消毒剂均匀接触水体中的微生物,减少药剂消耗;消毒则弥补过滤短板,解决微生物污染这一核心安全问题。我国生活饮用水相关标准的要求,饮用水需满足“感官性状良好、不含致病菌”等多重指标,过滤解决了前者,消毒则保障了后者。

地表水过滤与消毒如同“扫地”与“灭菌”,前者清理可见污垢,后者铲除隐形病菌。过滤是改善水质感官性状的基础,消毒是保障饮水安全的底线,二者各司其职、缺一不可。忽视消毒仅依赖过滤,可能导致介水传染病传播;跳过过滤直接消毒,则会降低杀菌效率、增加处理成本。如果您想了解更多地表水过滤能与消毒二者的核心区别相关的资讯,欢迎随时在本网站留言或来电咨询相关资讯!感谢您认真阅读!

本文由蓝创沃特(www.lancunwater.com)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!

可能您还想了解: